|

「東京に戻った僕は、再び後藤家の水南の書庫――この場所に立ちました」

氷室が過去にとらわれていたように見えたのは一瞬で、すぐに彼は元の表情に戻って話し始めた。

「” 私を探して“――安治屋駅に残された水南のメッセージを読んだ時、僕は『青い本』の正体をおぼろげながら掴んだような気がしました。それはおそらく、水南の人生に秘められた謎を暗示しているんです」

「……謎、ですか?」

ええ、と氷室は低く頷いた。

「というのも水南は昔――まだ僕とこの部屋で2人きりで過ごしていた頃の話ですが――よく本を作者の人生にたとえていたからです。一般的に青は神秘を意味する色といわれています。つまり水南の人生に隠された秘密を、僕は探さなければいけないのだと理解したんです」

氷室は、軽く唇を噛むようにして苦笑した。

「とんでもない話だと思いました。そもそも水南は秘密だらけで、何が本当で何が嘘かさえ未だ僕には判らない始末ですからね。……それでもこの書庫から消えた絵が安治谷駅においてあった以上、ヒントは必ず書庫にある。だから再び書庫に戻った僕は、最初から気になっていたあることに瞠目しました。――絵の、配置です」

氷室は水南の肖像画を離れて歩き出した。

成美もその後を追う。ここから先の絵は灰色一色だ。

が、開けてきた視界に違和感を覚え、成美はふと脚を停めていた。

――あれ……、なんだか……前と違ってる?

すぐにその理由に気がついた。絵の配置が、以前と少し違っているのだ。

「氷室さん、絵が……増えてますけど」

「え?」

「私と雪村さんが来た時は、確か20枚しか……」

成美は指で絵を数えた。絵は全部で21枚ある。

氷室は視線を軽く巡らせて、すぐに成美に向き直った。

「じゃあ、志都さんが元にもどしたんでしょう。確かに僕が年末見た時とも配置が変わっていますが、それは21枚揃った絵が、本来の配置に戻されたからですよ。この中の絵が、1枚だけ安治谷駅に飾られていたのを、君も記憶しているでしょう?」

「………………」

「駅にあった絵は、僕が引き取ってすぐにこちらに配送しました。もう1月のことですけど、志都さんは――君が書庫をみるまで、あえて水南の仕掛けを元に戻さなかったんでしょうね」

「なんで……そんなことを?」

「さぁね。僕がさっさと逃げたので、君らが絵の配列から何かを探り当てるとでも思ったんですかね。いずれにしても志都さんとは、水南が絡むと、恐ろしいほど自然に他者を欺けることができる人なんです。彼女の言うことを鵜呑みにしてはだめですよ。僕も昔、随分痛い目にあいましたから」

確かに、それは氷室の言うとおりかもしれない。

向井志都は、成美たちに本を探せと言っておきながら、最初から絵の配置が変わっていたことを知っていたのだ。それをあえておくびにも出さずにいたのだから。

そっか。

じゃあ絵は……なにも氷室さんの寮に置かれていたわけじゃなかったんだ。

こんな場合なのに、全く違うところで、成美は少しだけ安堵していた。

閉めきってあった襖を、最後まで怖くて開けられなかった私が馬鹿みたい。

でも氷室さんの様子も少しだけ変だった。あの部屋には一体何があったんだろう……

「君もご承知のように、ここから先、絵は水南の母親が描いたこの屋敷の鳥瞰図ばかりになります。全て同じ色彩、同じアングルの、ある種先に見た西洋絵画より気味悪いものですが――」

またしても成美は、自分の思い込みからくる勘違いにひとつ気づいた。

そうだったんだ、この絵は水南さんではなく、彼女の母親が描いたものだったんだ。

だったらなおさら、氷室が後生大事に抱えているはずもない。

「今は全て元に戻されていますが、年末に見た時、この絵は、僕が屋敷に住んでいた頃と配置がまるで変わってしまっていたんです。1枚ないことも含めて、全てが」

「そうなん、ですか?」

変わってしまっていたんです、と言われても、個々の絵の違いが成美にはまるでわからない。同じ絵の順番をあれこれ入れ替えることに、何か意味でもあるのだろうか。

「あたかも複写したような正確さで描かれているこの絵には、実は、ひとつずつ異なる特徴があるんですよ。非常に薄くてわかりにくいですが、……影の向きです」

「えっ」

影?

成美は目を細めて、絵の近くに歩み寄った。

目を凝らすと、うっすらとした灰色の染みのようなものが、建物から白い空間に向けて放射線状に伸びているのがようやく判る。

成美は驚きながら、背後の氷室を振り返った。

「こんな――気づきませんでした。光線の加減によっては、多分全然見えないですよ?」

確かに影が描かれている。しかも絵ごとに、その影の向きが違っているようだ。

「水南があえて絵を入れ替えたということは、そこに意味があるということになる」

氷室は静かに言って、成美の傍らに立った。

「年が明けて再びこの部屋に戻った僕は、影を時計の文字列に置き換えてみましたが、出てきた数字に規則性を見出すことはできませんでした。次に、影の向きから太陽の角度を割り出して時刻を計算してみましたが、それも意味ある数にはならなかった。――そして思いました。もしかすると、注視すべきは影の向きではなく比率ではないかと」

「……比率、ですか?」

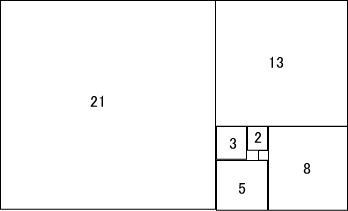

「影が建物の周辺を一周すると仮定した上で、それぞれの弧の長さの比率を測ってみたんです。するとこんな数字が出てきました。1、2、3、5、8、13、21、……これが何を意味するか判りますか」

成美は眉をひそめたまま、首を横に振った。

「有名すぎるほど有名な数列ですよ。――フィボナッチ数列です」

「え? 何ですか?」

2拍の間を置き、氷室はゆっくりとその聞きなれない言葉を繰り返してくれた。

「フィボナッチ数列とは、最初の二項がゼロと1で、以後どの項もその前の二つの項の和になる数列のことをいうんです。0、1、2、3、5、8――。黄金比という言葉を訊いたことは?」

成美の返事を待たずに氷室は続けた。

「簡潔にいうと、この世で最も美しい比率のことです。フィボナッチ数列の隣り合う二項の比は、黄金比に収束するんですよ。たとえば長方形の縦と横の長さの黄金比は、1:1.618となる。それを黄金長方形というのですが」

氷室は手帳を取り出し、最後あたりのページにペンを走らせた。

そこには、長方形があり――その枠中に別の線がひかれ、大小様々な正方形が描かれている。

「この図のとおり、黄金長方形から最大の正方形を引くと、残った形は黄金長方形になる。その黄金長方形からさらに正方形を引くと再び黄金長方形が現れる。これは無限に続くんです。そして正方形の比率はフィボナッチ数列とほぼ同じになる。大きいものから、21、13、8、5、3、2、1、1」

成美は瞬きしながら、氷室が描いてくれた図を見詰めた。

確かにそうだ。前の2つの数字の和が、次の数になっている。3と5を足したら8。2と3を足したら5。2と1を足したら……。

成美は眉を寄せて首をかしげた。

「あの、確かにすごい発見なのはわかりますけど、これに一体……」

何があるというのだろう。

図の意味も数字の意味も、成美には全く判らない。

「フィボナッチ数列から黄金長方形のことを思い出した時、僕はこの図とある場所の相似に気がついたんです。正直今まで気がつかなかった自分に驚いたくらいだ。――いずれにしても、1枚だけ安治谷駅にあった絵が鍵だったんですよ」

どういうこと……?

「後は、君と雪村さんのとった行動と同じです。僕はその夜、1人で山を登ってあの場所に向かった。――かつて後藤家が療養所として使っていた建物。地元の人たちが『終末の家』と呼んでいる場所にね」

9

「嘘みたい。こんな綺麗な道があったんですか」

氷室の後について舗装された山道を登りながら、成美は2日前の――雪村と共に、獣道をかきわけて進んだ悲惨な行程のことを思い出していた。

「もちろん、ありますよ。当時は医師や看護師が歩いて通っていたんですからね」

前を行く氷室が淡々と答える。

「でも――私たち、とんでもない道を教えられたんですよ。獣さえ通れそうもない獣道的な」

「それは向井さんに、間違いなく殺意があったんでしょう」

凍りついた成美に、冗談ですよ、と眉ひとつ動かさずに言い足すと、氷室は続けた。

「この道に入るルートは、初見の人にはまずわからないようになっているんです。そうでないと、うっかり山に迷い込んだ人間が簡単に『終末の家』まで辿り着いてしまう。――ここは昔は、今より厳重に隠されていたんですよ」

「そうなん、ですか?」

「この山は、案外恐ろしい場所なんです。迷い込んだ人を意図的に閉じ込める仕掛けがいくらでもある。近年そのような危険な仕掛けは取り払われた……とは聞いていますが、水南やその母親ですら知らない仕掛けが残されている可能性は十分にある。僕にしても、正直、記憶と当時残した道標だけがたよりですからね」

仕掛けって、一体なんのためにそこまで……?

そう言おうと思った時、低い唸り声のようなものがどこかから聞こえてきた。

「えっ?」

「野犬でしょう。この辺りではよく出るんです――あまり僕から離れないで」

「は、はい」

成美は周囲を見回しながら、氷室の傍に駆け寄った。そういえば、雪村と山頂に登った時も、犬の死骸を見つけたっけ。実際見たのは雪村さん1人だけど。

またしても唸り声がした。

今度はさっきよりも少し近い。成美はびくっとして咄嗟に氷室の服の袖を掴んでいる。

氷室が驚いたように視線を向けたので、成美は頬を熱くしながら手を離した。

「……すみません」

「別に。――ただ、本当に犬が群れで襲ってきたら、僕などなんの役にもたたないですけどね」

こ、怖いこと言わないでくださいよ。マジで。

そういえば三条さんも、車に大きくて怖そうな犬を乗せてたっけ。

なんだか犬づいてるなぁ、最近。あんまり好きじゃないというか、むしろ苦手な方なのに。

「向井さんは、案外親切で、獣道を教えてくれたのかもしれないですね」

隣の氷室が不意に言った。

「この近辺にはよく出る野犬も、あの辺りは敬遠するようですからね。……別の動物の縄張りなのかもしれませんが、確かに野犬を避けて行くという意味では、あちらの道が正解かもしれない」

ちょっ……、じゃ、こっちは不正解ってことですか?

「お、狼じゃないですし、人、襲ったりはしませんよね」

「さぁね。僕が知る限り、近年はないと思いますがね」

近年は?

「……それ、いつ頃の話をされてるんです?」

「いずれにしても、山頂は危ない場所なんです。だから普段から道が隠されている。ここは後藤家の人間しか知らない門外不出のルートなんですよ」

結局どちらも危ないのか……。

まぁ、野犬に襲われるなんて現実にはあまりないだろうから、道がいい分だけこっちがマシなのかもしれないけど。

「でも氷室さん、だったなんで5月は反対側から登ってきたんですか?」

ふと気づいて成美は言った。

「5月?」

あ、まだこの話はしていなかった。

「氷室さん、5月に花束をもって――山頂に行きましたよね? こっち側のルートからじゃなく、山の反対側の隣県側から」

「………………」

足をとめた氷室は、成美を見て、少しだけ目を細めた。

「何故それを?」

え、なんだろう。すごく怖い顔だけど。

「……あの、見てた人がいたんですよ。向こう側の別荘地に住む管理人さん。アルマーニのスーツにサングラス。手首に日焼けのあとがある人が、花束を抱えて山頂に登っていったんだって。――その時はまだ氷室さんが現場仕事してるなんて知らなかったけど、他の特徴がそっくりだったから」

「………特徴」

「しかも、自分は冷え性だとか、そんなことまで言ったんですよね? 覚えてないですか。安藤叶恵さんっていって、きっぷのいいおばさんですけど」

しばらく黙っていた氷室は、「……そういうこともあったかもしれませんね」と呟くと、どこか険しい目のまま、再び前を向いて歩き始めた。

成美も黙ってその後を追った。

よく判らないけど、多分、触れてはいけないことだったんだろう。

あの花束にも意味があるのだとしたら、それは氷室さんと水南さんの2人だけにしか判らない何かだろうか。――だとしたら『終末の家』もまた、2人にしか判らない何かが隠された場所なのだろうか。

今、彼が私を伴って山を登っているのは何故だろう。

彼はおそらく『終末の家』で、何かを終わらせようとしているのだ。

私たちは今、なんでもないような会話をしながら、けれど確実な終わりに向かってゆっくりと進んでいる……。

なんだろう。寂しいような怖いようなこの感じ。この感覚――そう、これはまるで。

その時、前を行く氷室が言った。

「そろそろ、見えてきたようですよ」

|